|

|

|

|

|

| |

|

|

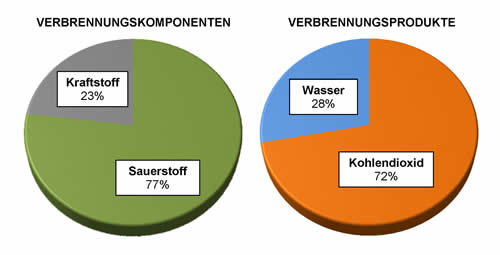

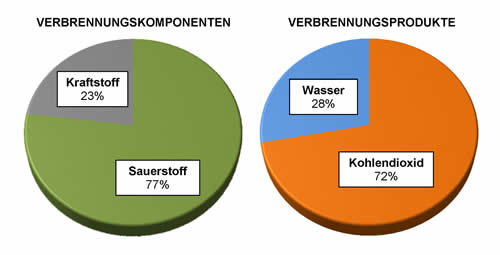

Abbildung 1: Wichtigste Komponenten und Produkte bei der idealen motorischen Verbrennung

(Bild anklicken für vergrößerte Darstellung) |

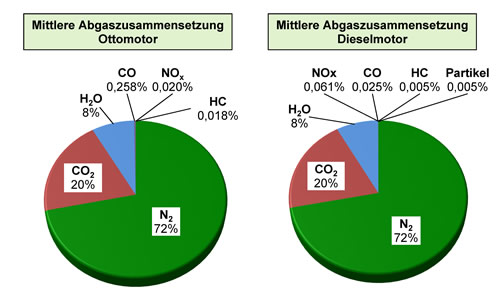

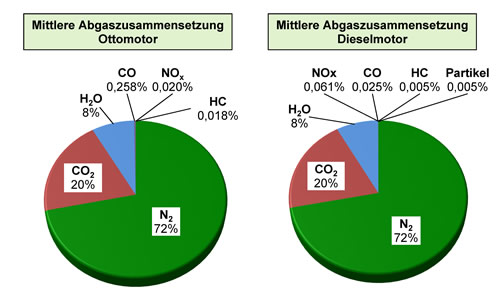

Real verläuft die Verbrennung nie ideal, deshalb entstehen unerwünschte Nebenprodukte. Die Anteile im Abgas sind jedoch sehr gering. Bei Ottomotoren entfallen 0,3% der Masse des Abgases auf gesetzlich limitierte Komponenten. Bei Dieselmotoren liegt dieser Wert bei 0,1%. In den letzten 35 Jahren wurden viele Fortschritte erreicht - 1970 waren die Anteile dieser Schadstoffe im Abgas ungefähr zehn Mal so hoch. [1] |

|

| Abbildung 2: Mittlere Abgaszusammensetzung von Otto- und Dieselmotoren |

| |

Real verläuft die Verbrennung nie ideal, deshalb entstehen unerwünschte Nebenprodukte. Die Anteile im Abgas sind jedoch sehr gering. Bei Ottomotoren entfallen 0,3% der Masse des Abgases auf gesetzlich limitierte Komponenten. Bei Dieselmotoren liegt dieser Wert bei 0,1%. In den letzten 35 Jahren wurden viele Fortschritte erreicht - 1970 waren die Anteile dieser Schadstoffe im Abgas ungefähr zehn Mal so hoch. [1]

|

WELCHE SIND DIE UNERWÜNSCHTEN KOMPONENTEN IM ABGAS?

Warum sind sie gefährlich, warum bilden sie sich? |

(Bitte klicken für mehr Informationen) |

Die wichtigsten unerwünschten Abgaskomponenten sind folgende: |

-

Unverbrannte Kohlenwasserstoffe, mit der Abkürzung HC in der Literatur bezeichnet. Es sind viele verschiedene Verbindungen, mit kleiner (Methan) aber meist mit großer Anzahl an Atomen im Molekül. Gründe für die Entstehung können Mangel an Sauerstoff (zuviel Kraftstoff oder ein lokal inhomogenes Gemisch) oder zu niedrige Temperaturen an den Brennraumwänden sein, welche die Verbrennungsreaktion hindern.

Die Wirkungen auf den Menschen können bei hohen Konzentrationen Schleimhautreizungen, Atemnot oder Asthma sein.

-

Kohlenmonoxid CO, ein sehr giftiges farbloses geruchloses Gas. CO bindet sich fester als Sauerstoff an das Hämoglobin im Blut und beeinträchtigt die Sauerstoffversorgung des Körpers. Diese Vergiftung kann, bei entsprechend hoher Konzentration, zur “inneren Erstickung“ führen.

Kohlenmonoxid entsteht wie HC bei unvollständiger Verbrennung der Kraftstoffe.

-

Stickstoffoxide NO und NO2, ihre Summe wird als NOx bezeichnet. Stickstoffoxide bilden sich aus dem Stickstoff der Luft, der bei lokalen Temperaturspitzen im Brennraum mit Sauerstoff reagiert.

Stickstoffoxide sind bei entsprechender Konzentration gefährlich; sie tragen zur Geruchsbelästigung und zum Treibhauseffekt (globale Erwärmung der Erde) bei.

-

Partikel: Diese wurden in den 80er Jahren von der IARC (International Agency for Research on Cancer) als "probably carcinogenic to humans" eingestuft.

Je kleiner die Partikel, desto tiefer können sie in die Atemwege eindringen. Partikel kleiner als 1µm, wie die meisten aus der motorischen Verbrennung, können bis zu den Alveolen gelangen, Abbildung 5.

| |

|

| |

Abbildung 3: Partikelabscheidung in Atemwegen je nach Partikelgröße |

Als Abgaspartikel werden feste und auch flüssige Partikel bezeichnet, die sich bei der gesetzlich vorgeschriebenen gravimetrischen Messung bei einer Abgasprobenahme am Auspuff eines Autos auf einem teflonbeschichteten Glasfaserfilter sammeln. Die kleinsten Partikel, zwischen 2 und 10 nm, sind meistens flüssige Tröpfchen, die größeren (bis maximal 10 µm) bestehen aus einem festen Kern aus Ruß, seltener aus metallischer Asche, worauf sich Kondensate anlagern. Unter diesen Kondensaten sind kleine Anteile von kanzerogenen PAH (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe), Schwefelsäure und viele andere Kohlenwasserstoff-Verbindungen, die aus dem Motor in gasförmigem Zustand herauskommen.

Die Partikelbildung teilt sich somit in Ruß- und Kondensatbildung. Nach der aktuellen Theorie der Rußbildung entstehen sogenannte Rußpartikel wie folgt::

Während der Verbrennung lösen sich die leichten, kleinen Wasserstoffatome der Kohlenwasserstoffe vom Molekül und wandern (diffundieren, infolge der Konzentrationsdifferenz) zur Flamme, also zum Sauerstoff. Die trägen Molekülreste (Radikale) bleiben in Ansammlungen zurück, krümmen sich zusammen und bilden sogenannte Primärpartikel, primär weil sie als erste gebildet werden. Diese Primärpartikel schließen sich dann zusammen zu festen Agglomeraten (sekundäre Partikel).

|

bild 1-7 alt |

bild 1-8 alt

|

Andere schädliche Komponenten sind z.B. Benzol (oder Benzene), Lachgas N20, Salpetersäure NH3, Methan (gehört zu den unverbrannten Kohlenwasserstoffen HC) und Schwefelsäure (gehört zu Partikeln).

Nachdem der krebserregende Benzolanteil im Kraftstoff gesenkt wurde, sind die Benzolemissionen stark gesunken. Nach der Einführung der Drei-Weg-Katalysatoren für Otto-PKW sind jedoch die N20 und NH3 Emissionen leicht gestiegen, denn sie sind ein Produkt der Reaktionen, die im Katalysator stattfinden. Ihr Anteil ist jedoch so gering, dass er für die Luftqualität unerheblich ist. |

| |

| |

|

| |

| LITERATURVERZEICHNIS |

(Bitte klicken für mehr Informationen) |

[1] Lenz, H.P., Illini, B., Fellner, B.: Neue Prognose der Abgasemissionen in Deutschland und europäische Perspektiven,

Vortrag bei der VDI-Veranstaltung "Innovative Fahrzeugantriebe", Dresden, 11. und 12. November 2004, VDI Bericht 1852

|

| |

|

| |

|